Flash Infos

Entreprises culturelles :

Le nombre d'entreprises créées est passé de 2 831 en 2012 à 6 070 en 2024.

Entreprises culturelles :

Le nombre d'entreprises créées est passé de 2 831 en 2012 à 6 070 en 2024.

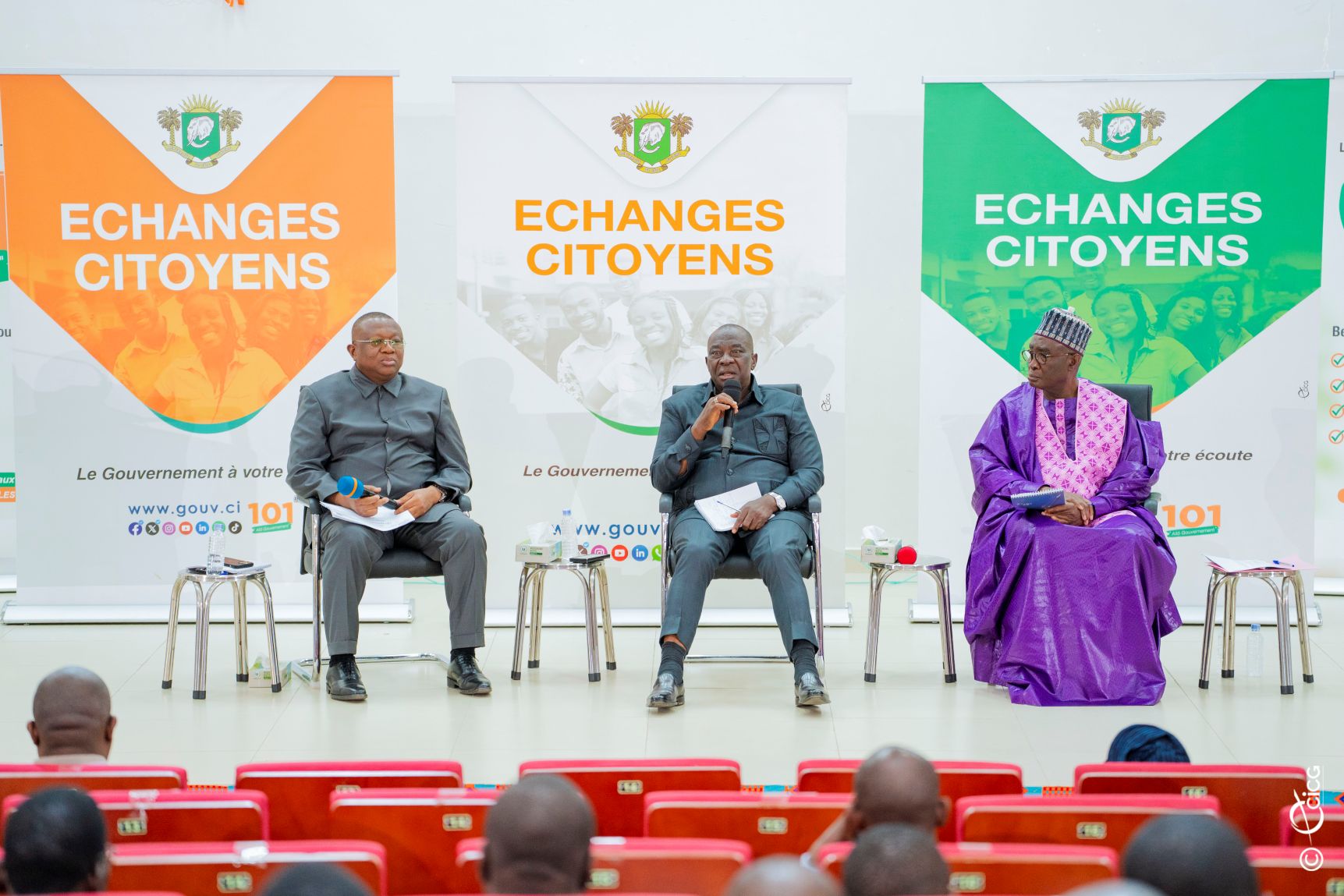

COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE : LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE EXPLIQUE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE DU CHEF DE L’ETAT

lundi 12 septembre 2011

M. Mamadou Sangafowa COULIBALY, ministre de l’Agriculture, était l’invité des Matinales du Gouvernement organisé par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le lundi 12 septembre 2011, à l’Hôtel Pullman. Ci-dessous sa déclaration liminaire :

«Les Matinales d’information du Gouvernement»

DISCOURS LIMINAIRE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE

----------------------------

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2011

Monsieur BOUEKA Nabo Clément, Ministre des Eaux et Forêts, Ministre par Intérim des Ressources Animales et Halieutiques,

Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques,

Madame Anne-Marie KONAN-PAYNE, Directrice du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale,

Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture,

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs Centraux,

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Honorables invités, en vos grades et qualités,

Je voudrais avant tout remercier et féliciter Madame la Directrice du CICG et ses collaborateurs pour l’opportunité qu’ils nous offrent de contribuer à la visibilité de l’action gouvernementale à travers cette initiative.

Je voudrais ensuite, au nom du Gouvernement, remercier les journalistes qui ont répondu massivement et qualitativement à l’invitation du CICG. Cela indique l’intérêt qu’ils accordent à l’action gouvernementale en général et au secteur Agricole en particulier.

Le rendez-vous de ce jour et le thème de cette conférence sont pour nous l’occasion de vous présenter les principales réformes envisagées par le Gouvernement pour la relance du secteur agricole. J’espère qu’au terme de nos échanges, les acteurs du secteur, l’opinion nationale et internationale, seront mieux situés sur nos intentions.

L’agriculture est partie prenante des grands chantiers du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, comme elle a été l’un des leviers de la politique économique et sociale du Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. C’est pour cette raison qu’il a instruit le Premier Ministre, SEM SORO Kigbafori Guillaume, Chef du Gouvernement, d’accorder une place prioritaire au secteur Agricole.

Le Premier Ministre, à son tour, nous a demandé de lui proposer un plan d’action cohérent et ambitieux. Et il a instruit ses services pour que la Lettre de Cadrage budgétaire 2012 tienne compte de cette instruction du Chef de l’Etat. C’est pour afficher clairement cette orientation du Gouvernement que nous avons saisi la présente opportunité.

Chers amis de la presse,

Au lendemain de son indépendance, notre pays a fait le choix stratégique et pertinent de baser son développement sur le secteur Agricole. Pendant des décennies, le surplus tiré des recettes d’exportation a permis de financer les investissements dans les secteurs sociaux de base (santé, éducation notamment) et dans les infrastructures économiques (routes, ports, aéroports, industries). Ces investissements ont lancé et soutenu la croissance qui au début des années 80, a atteint l’indice de 7%. Malheureusement, le secteur est brusquement entré en crise avec pour conséquences une perte de croissance économique, une aggravation de la pauvreté et un arrêt des investissements publics.

Cette situation qui a déjà trop duré, ne doit pas perdurer. En plus, un nouveau défi, celui de la sécurité alimentaire, a vu le jour à l’échelle de la planète. Comme nous le verrons tout à l’heure, notre pays est de plus en plus concerné par cette question cruciale.

Pour assurer notre sécurité alimentaire d’une part, et pour enrayer la progression de la pauvreté d’autre part, il nous faut renouer avec la croissance économique. Et pour renouer avec la croissance économique, il nous faut relancer le secteur agricole qui reste le moteur de cette croissance. C’est tout le sens de cette communication :

« Quelles réformes pour la relance du secteur Agricole » ?

Pour rendre à cette interrogation toute sa pertinence, il nous faut au préalable nous accorder sur le fait que le secteur agricole de notre pays stagne, s’il ne régresse pas purement et simplement.

S’il stagne ou régresse, quelles en sont, selon nous, les principales raisons?

Ensuite, y-a-t-il un intérêt économique et/ou social à relancer ce secteur? Si oui, à quelles conditions pourra-t-on le relancer.

Je tâcherai de répondre à ces différents points en quatre chapitres:

1. L’évolution de l’Agriculture Ivoirienne

2. Les principales causes des contreperformances de l’Agriculture Ivoirienne

3. Le poids socioéconomique du secteur Agricole en Côte d’Ivoire

4. Les conditions d’une relance durable du secteur Agricole ivoirien

Mesdames et Messieurs,

L’évolution de l’Agriculture Ivoirienne est caractérisée par trois grandes périodes.

Du lendemain des indépendances jusqu’au début des années 80, le secteur agricole a connu une forte croissance. L’Etat dont la volonté politique était de fonder le développement du pays sur l’Agriculture a investi massivement dans le secteur en s’impliquant directement dans la production, la transformation et la commercialisation.

Ensuite, de 1980 à 1990 le secteur est entré en crise du fait essentiellement de la chute des cours des matières premières. Enfin, de 1990 à 2000, l’application des programmes d’ajustements structurels ont conduit au désengagement de l’Etat du secteur agricole, y compris du domaine du financement des programmes de développement des filières qui se sont trouvées entièrement libéralisées.

Au résultat, de 2000 à nos jours, nous sommes bien obligés d’admettre que le secteur n’a pas tiré profit du désengagement de l’Etat et de la libéralisation des filières.

En effet, notre agriculture demeure de type extensif, et l’exploitation inconsidérée des forêts a causé d’énormes dommages à nos ressources naturelles, compromettant ainsi la pérennité de notre système de production agricole. En un siècle, de 16 millions d’ha, notre couvert forestier est passé à 2,5 millions d’ha. Les forêts classées sont infiltrées de 30 à 90%. Les parcs nationaux et les réserves sont infiltrés de 5 à 40%.

Le vieillissement et la raréfaction de la population rurale sont de plus en plus marqués, accélérés qu’ils sont par l’exode rural des jeunes. Aujourd’hui, on a pratiquement 1 rural pour 1 citadin contre 3 ruraux pour 2 citadins il y a à peine quinze ans.

Le vieillissement et la mauvaise qualité du verger restent une des plus sérieuses menaces de notre agriculture, notamment dans la filière Café-Cacao.

La modernisation du secteur est contrariée et plombée par le déficit des infrastructures agricoles, l’abandon de celles qui existent et le faible niveau de mécanisation des exploitations notamment celles de type familial.

Cinquante et un ans après les indépendances, notre agriculture continue de fournir au marché mondial essentiellement de la matière brute, sans valeur ajoutée. Même le conditionnement approprié des produits agricoles, qui leur confère une meilleure qualité et une durée de conservation plus longue, et donc de la valeur ajoutée, n’est pas maitrisé pour la plupart des filières.

La faiblesse persistante de l’organisation professionnelle agricole et l’illégitimité criarde des représentants du monde paysan sont des facteurs qui nuisent au secteur plutôt que de le servir. Cette illégitimité des représentants des producteurs prive également les pouvoirs publics d’interlocuteurs crédibles pour la formulation et l’implémentation de politiques sectorielles et sous-sectorielles pertinentes.

S’agissant de la sécurité alimentaire, il faut savoir que nous continuons de dépendre des importations pour plus de 50% de nos besoins de consommation en riz; pour 60% de nos besoins en produits maraîchers ; pour 98% de nos besoins en lait et produits laitiers ; pour 56% de nos besoins en viande et abats ; et enfin, pour 80% de nos besoins en ressources halieutiques. Or, notre population croît rapidement au taux annuel de 3,3%, et comme indiqué plus haut, elle s’urbanise très vite.

Au-delà de tout, c’est la perspective paradoxale d’une crise alimentaire dans un pays aux potentialités agricoles extraordinaires qui nous interpelle. Et les émeutes de la faim dans notre pays en 2008 nous ont démontré que cette perspective objectivement surréaliste, pouvait devenir une triste réalité.

Enfin, moins de 2% du budget national est consacré actuellement au secteur contre 25% au début des années 80. Ajoutons que 75% des pauvres se recensent dans le milieu rural. Contrairement aux apparences, (nos rangs quantitatifs au niveau international) notre secteur agricole, qui n’a plus connu d’investissements notables depuis des décennies, régresse. Cette année, la perte de croissance agricole est estimée à 7%. Contre 10% pour l’économie nationale.

Mesdames et Messieurs,

Il nous faut aller au-delà de la libéralisation pour comprendre les principales raisons des contreperformances de notre système de production agricole.

En effet, au lendemain des indépendances, l’Etat a été particulièrement visionnaire d’une part, en pariant sur le secteur agricole pour amorcer son développement, et d’autre part, bien que d’essence libérale, en optant pour une économie administrée du secteur. Ce positionnement pertinent «d’Etat pionnier», du fait des succès enregistrés au-delà des attentes, a été perdu au profit de la position «d’Etat providence». De sorte que le repli de l’Etat sur ses fonctions régaliennes au profit d’un secteur privé professionnel et compétitif n’a été ni progressif, ni suffisamment anticipé et planifié. Là se trouve selon nous, l’origine de la faiblesse structurelle qui mine le secteur jusqu’à nos jours. En effet, les chocs extérieurs des années 1980 ont contraint l’Etat, sous la pression des bailleurs de fonds, à un retrait précipité des fonctions d’encadrement, de production et de commercialisation sans que les organisations professionnelles agricoles et le secteur privé sensés prendre le relais n’y soient suffisamment préparés. Dès lors, les chances de succès des programmes qui ont suivi, se sont trouvées compromises.

Cette faiblesse structurelle a été masquée par les effets positifs de la dévaluation monétaire de 1994 qui, elle, a été bien préparée. C’est ce qui a permis à notre Agriculture de renouer avec une croissance non soutenue entre 1997 et 2004. Malheureusement, cette croissance a été plus quantitative que qualitative. En ce sens que les productions d’exportations ont connu en réalité, un développement insuffisamment encadré et sans un réel suivi de l’Etat. En conséquence, bien que diversifiée, notre agriculture s’est développée de manière extensive au détriment de la productivité, de la qualité et du couvert forestier. Les cultures vivrières n’ont pas bénéficié de l’attention qu’elles méritent. Cette croissance agricole entre 1997 et 2004 a également fait passer sous silence les problèmes transversaux du secteur liés notamment à la formation, au conseil agricole, à la recherche, au financement, à la commercialisation et à la transformation.

Sur la même période, la lutte des représentants des producteurs, ou ceux se prétendant comme tels, pour la gestion à des fins personnelles de fonds considérables, constitués de prélèvements parafiscaux sur le revenu des producteurs, a occasionné la corruption et le désordre dans les filières où ces fonds existent.

Mesdames et Messieurs,

Comme on le voit, plus que la libéralisation ou l’exclusion de celle-ci, ce sont les conditions dans lesquelles elle est intervenue qui expliquent en partie les contreperformances du secteur agricole.

Mais, il y a mieux. Car notre conviction est que ces résultats insuffisants sont essentiellement le fait de la qualité de la gouvernance dans le secteur.

En effet, une croissance de 1% de la dépense agricole induit chez nous une croissance du secteur seulement d’au moins 0,245% contre 0,366% en moyenne en Afrique.

L’instabilité politique des dernières décennies, la discontinuité dans l’action gouvernementale, l’insuffisance de concertations entre les différents Ministères techniques concernés, la faible capacité de suivi et d’évaluation de l’administration sont autant de facteurs de contre performance pour la mise en œuvre efficiente des politiques publiques agricoles.

Ce sont ces facteurs qui expliquent pour une large part, selon nous, l’insuffisance des résultats du Plan Directeur de Développement de l’Agriculture 1992-2015 (PDDA) dont les axes stratégiques restent d’actualité. Ce plan, qui s’est substitué au plan quinquennal d’alors, puise ses racines dans le Plan de Stabilisation et de Relance de l’Economie élaboré par le Gouvernement en 1990 et dans le Programme de Relance Economique à moyen terme adopté à l’Assemblée en 1991.

Mesdames et Messieurs

Cela étant dit, notre secteur agricole mérite d’être relancé. Et le poids socioéconomique de ce secteur justifie qu’il en soit ainsi.

En effet, la structure économique actuelle de notre pays et pour au moins la décennie à venir, indique que le secteur agricole représente entre 25 et 35% du PIB, entre 40 et 70% des recettes d’exportations selon les années, offre 2/3 des emplois et induit les 3/4 de la croissance économique du pays.

Des études récentes montrent que pour au moins les 15 années à venir, le secteur agricole restera le moteur de l’économie ivoirienne loin devant le secteur minier et énergétique.

Ensuite, l’accès des populations à une nourriture suffisante en quantité et en qualité nutritive, une nourriture variée et à moindre frais, reste un enjeu de société.

Enfin, l’engagement du Président de la République devant le G8 à Deauville le 26 mai 2011 pour une croissance économique soutenue d’au moins 6% par an, pour une réduction significative de la pauvreté et la création de nombreux emplois, placent le secteur agricole au cœur des priorités économiques du Gouvernement.

Mesdames et Messieurs

A présent, il nous faut examiner les conditions d’une relance durable de notre secteur agricole.

Au vu de ce qui précède, cela passe d’abord par la préservation et la réhabilitation de nos potentialités en ressources naturelles et humaines.

En effet, la Côte d’Ivoire dispose de 77 milliards de mètres cube d’eau mobilisable (toutes origines confondues) pour un besoin global, à l’horizon 2025, de 9 Milliards de mètres cube. 75% du territoire national est constitué de terres arables. Nous disposons de quatre principaux climats favorables à la diversification agricole. Notre population est encore majoritairement rurale et dispose d’une tradition agricole qui lui confère un certain savoir faire. Notre jeunesse s’intéresse de plus en plus au métier de la terre.

Cela passe ensuite, par la consolidation de nos acquis. Car avec 1.300.000 tonnes de fèves de cacao, notre pays reste premier pays producteur mondial de cacao. Avec 231.000 tonnes de caoutchouc naturel, la Côte d’Ivoire est 1er pays africain producteur d’hévéa. Avec 400.000 tonnes de noix brute de cajou, nous sommes le 1er pays exportateur mondial de noix brute et le 1er pays producteur africain de noix de cajou. Avec 350.000 tonnes d’huile de palme, notre pays est le 2ème pays producteur africain. Avec 300.000 tonnes de bananes-dessert, nous sommes 1er pays producteur africain. Nous sommes auto-suffisants en manioc, en igname et en banane plantain avec respectivement 3.000.000 tonnes 9ème africain, 7.000.000 tonnes 2ème africain, 1.500.000 tonnes 6ème africain pour ne citer que ces productions.

Mesdames et Messieurs

Après la préservation de nos potentialités et la consolidation de nos acquis, il nous faut élaborer un véritable programme de relance durable du secteur. C’est pour cette raison que le Gouvernement met actuellement un point d’honneur à finaliser le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA).

Ce programme a pour ambition, avec au moins 10% du budget nationale consacré au secteur agricole (engagements pris en 2003 à Maputo)

(i) d’assurer la sécurité alimentaire ;

(ii) de porter la croissance du secteur à 8,9% pour réduire la pauvreté de moitié par rapport à son niveau de 1990 soit à 16% de la population au lieu de 48.9% en 2008.

Le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) qui s’appuie sur le Plan Directeur de Développement Agricole (PDDA) et le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) de 2008, part des besoins et priorités nationales dans une démarche participative avec les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), le Secteur privé, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), la Société civile et les ONG. Cette démarche participative s’est soldée par la signature d’un pacte pour la mise en œuvre du PNIA le 27 juillet 2010. Le PNIA du fait de cette démarche, a été retenu par les parties comme cadre de référence pour la coordination de l’aide internationale dans le secteur. Le PNIA, du fait de son alignement sur la politique agricole commune au niveau régional et continental, capitalise toute la synergie induite par la complémentarité entre les différents Etats de la CEDEAO dans le secteur. Le PNIA permettra de mettre l’accent sur la maîtrise de l’eau, sur la disponibilité à un prix compétitif des fertilisants, sur la disponibilité de semences de qualités améliorées et sur la collecte et la diffusion d’informations et de statistiques agricoles allant des phénomènes d’observation de changement climatique aux cours des produits agricoles sur les marchés nationaux et internationaux.

Mesdames et Messieurs,

La relance du secteur passe par la mise en œuvre efficiente du PNIA. Outre les circonstances favorables créées par la fin de la crise politique et l’amélioration de la gouvernance, les réformes en cours qui touchent le cadre organisationnel, réglementaire et institutionnel du secteur garantiront la bonne mise en œuvre du PNIA.

Au plan institutionnel, l’essentiel des réformes seront orientées vers le renforcement de l’administration agricole en termes de revue diagnostic des missions de celle-ci, pour une allocation proportionnelle des moyens humains, matériels et financiers.

Ainsi, les services centraux notamment la Direction des Organisations Professionnelles Agricole (DOPA), la Direction du Foncier Rural et du Cadastre Rural (DFRCR), la Direction de la Protection des Végétaux et du Contrôle de la Qualité (DPVCQ) pour ne citer que ceux là, verront leurs capacités renforcées. Les services déconcentrés seront dotés en effectifs adéquats, bénéficieront du minimum indispensable à l’accomplissement de leur mission et feront l’objet d’évaluation et de suivi plus rapprochés par l’administration centrale.

Au-delà de la recherche de financement, la coopération agricole sera davantage orientée vers les pays qui ont des expériences réussies dans des domaines bien précis du secteur agricole et ceux qui constituent de potentiels débouchés pour nos produits agricoles. Les institutions agricoles telles que l’INFPA, le CNRA, l’ANADER et le FIRCA seront réformées à l’issue des évaluations en cours pour une efficacité accrue et une pérennisation de leurs activités. Concernant l’INFPA, il sera restructuré dans le cadre de la réforme du système national de formation Agricole impliquant la formation universitaire et privée, la formation pratique, la formation continue des cadres de l’administration agricole et la formation rurale. Le CNRA verra son département de pédologie et de préservation des sols renforcé et son encrage institutionnel réformé.

Le cadre institutionnel de la gestion foncière sera renforcé à terme ainsi que celui du développement durable de la riziculture.

En liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances, nous allons réformer le système bancaire public et privé pour permettre le financement des exploitations agricoles y compris celles de type familial par l’ouverture de guichets dédiés à l’Agriculture et la spécialisation de certains établissements financiers dans le financement de l’Agriculture.

En liaison avec le Ministère des Infrastructures Economiques et celui de l’Economie et des Finances, nous mettrons en place un système de financement rationnel et pérenne de création, de réhabilitation et d’entretien des pistes de desserte agricoles.

Au plan organisationnel, il nous faut réformer notre système de représentativité et de professionnalisation du monde paysan.

Il s’agira à ce niveau:

(i) de conduire un processus d’identification des exploitations et des exploitants agricoles pour constituer une base de données numérisées et évolutives,

(ii) d’assainir le fichier des coopératives et d’adapter notre loi coopérative aux normes communautaires,

(iii) d’apporter un appui à la constitution de coopératives notamment dans les filières qui ne sont pas encore suffisamment organisées ou dans celles où le réseau coopératif a été déstructuré,

(iv) Il nous faudra également faire adopter une loi sur les interprofessions, et les mettre en place dans toutes les filières dès lors que le collège des producteurs sera suffisamment structuré et représentatif,

(v) Le décret sur les Chambres d’Agriculture sera proposé à révision, pour en faire une structure plus légère et plus professionnelle afin de mettre en place la nouvelle Chambre d’Agriculture,

(vi) Nous proposerons également un décret d’application complémentaire de la loi de 1960 qui permettra de réglementer l’action des associations qui ont pour objet d’intervenir dans le secteur agricole.

Toujours au plan organisationnel, les filières café-cacao et coton-anacarde qui, à elles seules concentrent plus des 2/3 des agriculteurs ivoiriens sur des superficies de 4 à 5 ha en moyenne, verront leurs structures de gestion réformées pour assurer aux producteurs un prix minimum garanti et les protéger des fluctuations trop prononcées des cours internationaux. Aussi, la réforme permettra–t-elle, par un système de mise à marché adéquat, de vendre les productions aux meilleurs prix et réservera au moins 50% du prix CAF aux paysans.

Ces réformes verront le renforcement du rôle de l’Etat en fonction du niveau d’organisation et de professionnalisation desdites filières.

Enfin, au niveau organisationnel, l’élaboration d’une stratégie de communication agricole permettra d’améliorer le dialogue dans le secteur (production, formation, recherche, conseil agricole, financement), aidera à la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles et contribuera à la promotion de nos produits agricoles.

Au plan réglementaire il faut, pour assurer une cohérence et une stabilité de la gouvernance du secteur, élaborer et faire adopter une loi d’orientation agricole. Cette loi aura pour objet de définir les acteurs du secteur, de répartir les responsabilités entre eux et d’arrêter les choix stratégiques de notre système de production agricole.

Il nous faut, pour la valorisation du métier d’agriculteur, élaborer et faire adopter une loi portant définition et statut du métier d’agriculteur.

Un autre texte réglementera et encadrera les interventions des projets publiques et privés ainsi que celles des ONG sur le terrain.

L’une des plus importantes mesures que nous proposerons pour adoption vise à interdire les exportations à l’état brut des produits agricoles qui n’ont pas vocation à être consommés ou utilisés en l’état. Cette mesure dont l’objet est de rattraper notre retard dans la transformation de nos produits agricoles, interviendra dans un délai à fixer filière par filière, de manière concertée et participative.

Nous travaillons également à un projet de loi portant réglementation du recours aux OGM et à la Bioénergie dans le secteur Agricole, à l’issue d’une étude technique avec le concours d’expertises nationales et internationales.

Mesdames et Messieurs,

En définitive, je voudrais vous dire que le but ultime que nous poursuivons est :

a. Une agriculture performante et compétitive en coût de production et en qualité pour répondre aux exigences du marché national, sous-régional et international ;

b. Une agriculture rentable pour les producteurs, mécanisée avec une bonne maîtrise de l’eau et capable de procurer aux producteurs des revenus substantiels et durables ;

c. Une agriculture maitrisée par des producteurs formés, organisés et jouant pleinement leur rôle auprès de l’Etat dans les orientations de développement ;

d. Une agriculture organisée en filières maitrisant l’ensemble de la chaîne des valeurs;

e. Une agriculture qui s’inscrit dans un développement durable et soucieuse de la préservation de l’environnement.

Nous n’avons pas la prétention d’y arriver mes collaborateurs et moi le temps de notre passage au Département de l’Agriculture; mais nous souhaitons avoir le mérite d’avoir rouvert ce chantier et de le porter à un niveau tel que l’atteinte du but susvisé devienne irréversible.

Je vous remercie

Mamadou SANGAFOWA COULIBALY

DISCOURS LIMINAIRE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE

----------------------------

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2011

Monsieur BOUEKA Nabo Clément, Ministre des Eaux et Forêts, Ministre par Intérim des Ressources Animales et Halieutiques,

Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques,

Madame Anne-Marie KONAN-PAYNE, Directrice du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale,

Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture,

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs Centraux,

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Honorables invités, en vos grades et qualités,

Je voudrais avant tout remercier et féliciter Madame la Directrice du CICG et ses collaborateurs pour l’opportunité qu’ils nous offrent de contribuer à la visibilité de l’action gouvernementale à travers cette initiative.

Je voudrais ensuite, au nom du Gouvernement, remercier les journalistes qui ont répondu massivement et qualitativement à l’invitation du CICG. Cela indique l’intérêt qu’ils accordent à l’action gouvernementale en général et au secteur Agricole en particulier.

Le rendez-vous de ce jour et le thème de cette conférence sont pour nous l’occasion de vous présenter les principales réformes envisagées par le Gouvernement pour la relance du secteur agricole. J’espère qu’au terme de nos échanges, les acteurs du secteur, l’opinion nationale et internationale, seront mieux situés sur nos intentions.

L’agriculture est partie prenante des grands chantiers du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, comme elle a été l’un des leviers de la politique économique et sociale du Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. C’est pour cette raison qu’il a instruit le Premier Ministre, SEM SORO Kigbafori Guillaume, Chef du Gouvernement, d’accorder une place prioritaire au secteur Agricole.

Le Premier Ministre, à son tour, nous a demandé de lui proposer un plan d’action cohérent et ambitieux. Et il a instruit ses services pour que la Lettre de Cadrage budgétaire 2012 tienne compte de cette instruction du Chef de l’Etat. C’est pour afficher clairement cette orientation du Gouvernement que nous avons saisi la présente opportunité.

Chers amis de la presse,

Au lendemain de son indépendance, notre pays a fait le choix stratégique et pertinent de baser son développement sur le secteur Agricole. Pendant des décennies, le surplus tiré des recettes d’exportation a permis de financer les investissements dans les secteurs sociaux de base (santé, éducation notamment) et dans les infrastructures économiques (routes, ports, aéroports, industries). Ces investissements ont lancé et soutenu la croissance qui au début des années 80, a atteint l’indice de 7%. Malheureusement, le secteur est brusquement entré en crise avec pour conséquences une perte de croissance économique, une aggravation de la pauvreté et un arrêt des investissements publics.

Cette situation qui a déjà trop duré, ne doit pas perdurer. En plus, un nouveau défi, celui de la sécurité alimentaire, a vu le jour à l’échelle de la planète. Comme nous le verrons tout à l’heure, notre pays est de plus en plus concerné par cette question cruciale.

Pour assurer notre sécurité alimentaire d’une part, et pour enrayer la progression de la pauvreté d’autre part, il nous faut renouer avec la croissance économique. Et pour renouer avec la croissance économique, il nous faut relancer le secteur agricole qui reste le moteur de cette croissance. C’est tout le sens de cette communication :

« Quelles réformes pour la relance du secteur Agricole » ?

Pour rendre à cette interrogation toute sa pertinence, il nous faut au préalable nous accorder sur le fait que le secteur agricole de notre pays stagne, s’il ne régresse pas purement et simplement.

S’il stagne ou régresse, quelles en sont, selon nous, les principales raisons?

Ensuite, y-a-t-il un intérêt économique et/ou social à relancer ce secteur? Si oui, à quelles conditions pourra-t-on le relancer.

Je tâcherai de répondre à ces différents points en quatre chapitres:

1. L’évolution de l’Agriculture Ivoirienne

2. Les principales causes des contreperformances de l’Agriculture Ivoirienne

3. Le poids socioéconomique du secteur Agricole en Côte d’Ivoire

4. Les conditions d’une relance durable du secteur Agricole ivoirien

Mesdames et Messieurs,

L’évolution de l’Agriculture Ivoirienne est caractérisée par trois grandes périodes.

Du lendemain des indépendances jusqu’au début des années 80, le secteur agricole a connu une forte croissance. L’Etat dont la volonté politique était de fonder le développement du pays sur l’Agriculture a investi massivement dans le secteur en s’impliquant directement dans la production, la transformation et la commercialisation.

Ensuite, de 1980 à 1990 le secteur est entré en crise du fait essentiellement de la chute des cours des matières premières. Enfin, de 1990 à 2000, l’application des programmes d’ajustements structurels ont conduit au désengagement de l’Etat du secteur agricole, y compris du domaine du financement des programmes de développement des filières qui se sont trouvées entièrement libéralisées.

Au résultat, de 2000 à nos jours, nous sommes bien obligés d’admettre que le secteur n’a pas tiré profit du désengagement de l’Etat et de la libéralisation des filières.

En effet, notre agriculture demeure de type extensif, et l’exploitation inconsidérée des forêts a causé d’énormes dommages à nos ressources naturelles, compromettant ainsi la pérennité de notre système de production agricole. En un siècle, de 16 millions d’ha, notre couvert forestier est passé à 2,5 millions d’ha. Les forêts classées sont infiltrées de 30 à 90%. Les parcs nationaux et les réserves sont infiltrés de 5 à 40%.

Le vieillissement et la raréfaction de la population rurale sont de plus en plus marqués, accélérés qu’ils sont par l’exode rural des jeunes. Aujourd’hui, on a pratiquement 1 rural pour 1 citadin contre 3 ruraux pour 2 citadins il y a à peine quinze ans.

Le vieillissement et la mauvaise qualité du verger restent une des plus sérieuses menaces de notre agriculture, notamment dans la filière Café-Cacao.

La modernisation du secteur est contrariée et plombée par le déficit des infrastructures agricoles, l’abandon de celles qui existent et le faible niveau de mécanisation des exploitations notamment celles de type familial.

Cinquante et un ans après les indépendances, notre agriculture continue de fournir au marché mondial essentiellement de la matière brute, sans valeur ajoutée. Même le conditionnement approprié des produits agricoles, qui leur confère une meilleure qualité et une durée de conservation plus longue, et donc de la valeur ajoutée, n’est pas maitrisé pour la plupart des filières.

La faiblesse persistante de l’organisation professionnelle agricole et l’illégitimité criarde des représentants du monde paysan sont des facteurs qui nuisent au secteur plutôt que de le servir. Cette illégitimité des représentants des producteurs prive également les pouvoirs publics d’interlocuteurs crédibles pour la formulation et l’implémentation de politiques sectorielles et sous-sectorielles pertinentes.

S’agissant de la sécurité alimentaire, il faut savoir que nous continuons de dépendre des importations pour plus de 50% de nos besoins de consommation en riz; pour 60% de nos besoins en produits maraîchers ; pour 98% de nos besoins en lait et produits laitiers ; pour 56% de nos besoins en viande et abats ; et enfin, pour 80% de nos besoins en ressources halieutiques. Or, notre population croît rapidement au taux annuel de 3,3%, et comme indiqué plus haut, elle s’urbanise très vite.

Au-delà de tout, c’est la perspective paradoxale d’une crise alimentaire dans un pays aux potentialités agricoles extraordinaires qui nous interpelle. Et les émeutes de la faim dans notre pays en 2008 nous ont démontré que cette perspective objectivement surréaliste, pouvait devenir une triste réalité.

Enfin, moins de 2% du budget national est consacré actuellement au secteur contre 25% au début des années 80. Ajoutons que 75% des pauvres se recensent dans le milieu rural. Contrairement aux apparences, (nos rangs quantitatifs au niveau international) notre secteur agricole, qui n’a plus connu d’investissements notables depuis des décennies, régresse. Cette année, la perte de croissance agricole est estimée à 7%. Contre 10% pour l’économie nationale.

Mesdames et Messieurs,

Il nous faut aller au-delà de la libéralisation pour comprendre les principales raisons des contreperformances de notre système de production agricole.

En effet, au lendemain des indépendances, l’Etat a été particulièrement visionnaire d’une part, en pariant sur le secteur agricole pour amorcer son développement, et d’autre part, bien que d’essence libérale, en optant pour une économie administrée du secteur. Ce positionnement pertinent «d’Etat pionnier», du fait des succès enregistrés au-delà des attentes, a été perdu au profit de la position «d’Etat providence». De sorte que le repli de l’Etat sur ses fonctions régaliennes au profit d’un secteur privé professionnel et compétitif n’a été ni progressif, ni suffisamment anticipé et planifié. Là se trouve selon nous, l’origine de la faiblesse structurelle qui mine le secteur jusqu’à nos jours. En effet, les chocs extérieurs des années 1980 ont contraint l’Etat, sous la pression des bailleurs de fonds, à un retrait précipité des fonctions d’encadrement, de production et de commercialisation sans que les organisations professionnelles agricoles et le secteur privé sensés prendre le relais n’y soient suffisamment préparés. Dès lors, les chances de succès des programmes qui ont suivi, se sont trouvées compromises.

Cette faiblesse structurelle a été masquée par les effets positifs de la dévaluation monétaire de 1994 qui, elle, a été bien préparée. C’est ce qui a permis à notre Agriculture de renouer avec une croissance non soutenue entre 1997 et 2004. Malheureusement, cette croissance a été plus quantitative que qualitative. En ce sens que les productions d’exportations ont connu en réalité, un développement insuffisamment encadré et sans un réel suivi de l’Etat. En conséquence, bien que diversifiée, notre agriculture s’est développée de manière extensive au détriment de la productivité, de la qualité et du couvert forestier. Les cultures vivrières n’ont pas bénéficié de l’attention qu’elles méritent. Cette croissance agricole entre 1997 et 2004 a également fait passer sous silence les problèmes transversaux du secteur liés notamment à la formation, au conseil agricole, à la recherche, au financement, à la commercialisation et à la transformation.

Sur la même période, la lutte des représentants des producteurs, ou ceux se prétendant comme tels, pour la gestion à des fins personnelles de fonds considérables, constitués de prélèvements parafiscaux sur le revenu des producteurs, a occasionné la corruption et le désordre dans les filières où ces fonds existent.

Mesdames et Messieurs,

Comme on le voit, plus que la libéralisation ou l’exclusion de celle-ci, ce sont les conditions dans lesquelles elle est intervenue qui expliquent en partie les contreperformances du secteur agricole.

Mais, il y a mieux. Car notre conviction est que ces résultats insuffisants sont essentiellement le fait de la qualité de la gouvernance dans le secteur.

En effet, une croissance de 1% de la dépense agricole induit chez nous une croissance du secteur seulement d’au moins 0,245% contre 0,366% en moyenne en Afrique.

L’instabilité politique des dernières décennies, la discontinuité dans l’action gouvernementale, l’insuffisance de concertations entre les différents Ministères techniques concernés, la faible capacité de suivi et d’évaluation de l’administration sont autant de facteurs de contre performance pour la mise en œuvre efficiente des politiques publiques agricoles.

Ce sont ces facteurs qui expliquent pour une large part, selon nous, l’insuffisance des résultats du Plan Directeur de Développement de l’Agriculture 1992-2015 (PDDA) dont les axes stratégiques restent d’actualité. Ce plan, qui s’est substitué au plan quinquennal d’alors, puise ses racines dans le Plan de Stabilisation et de Relance de l’Economie élaboré par le Gouvernement en 1990 et dans le Programme de Relance Economique à moyen terme adopté à l’Assemblée en 1991.

Mesdames et Messieurs

Cela étant dit, notre secteur agricole mérite d’être relancé. Et le poids socioéconomique de ce secteur justifie qu’il en soit ainsi.

En effet, la structure économique actuelle de notre pays et pour au moins la décennie à venir, indique que le secteur agricole représente entre 25 et 35% du PIB, entre 40 et 70% des recettes d’exportations selon les années, offre 2/3 des emplois et induit les 3/4 de la croissance économique du pays.

Des études récentes montrent que pour au moins les 15 années à venir, le secteur agricole restera le moteur de l’économie ivoirienne loin devant le secteur minier et énergétique.

Ensuite, l’accès des populations à une nourriture suffisante en quantité et en qualité nutritive, une nourriture variée et à moindre frais, reste un enjeu de société.

Enfin, l’engagement du Président de la République devant le G8 à Deauville le 26 mai 2011 pour une croissance économique soutenue d’au moins 6% par an, pour une réduction significative de la pauvreté et la création de nombreux emplois, placent le secteur agricole au cœur des priorités économiques du Gouvernement.

Mesdames et Messieurs

A présent, il nous faut examiner les conditions d’une relance durable de notre secteur agricole.

Au vu de ce qui précède, cela passe d’abord par la préservation et la réhabilitation de nos potentialités en ressources naturelles et humaines.

En effet, la Côte d’Ivoire dispose de 77 milliards de mètres cube d’eau mobilisable (toutes origines confondues) pour un besoin global, à l’horizon 2025, de 9 Milliards de mètres cube. 75% du territoire national est constitué de terres arables. Nous disposons de quatre principaux climats favorables à la diversification agricole. Notre population est encore majoritairement rurale et dispose d’une tradition agricole qui lui confère un certain savoir faire. Notre jeunesse s’intéresse de plus en plus au métier de la terre.

Cela passe ensuite, par la consolidation de nos acquis. Car avec 1.300.000 tonnes de fèves de cacao, notre pays reste premier pays producteur mondial de cacao. Avec 231.000 tonnes de caoutchouc naturel, la Côte d’Ivoire est 1er pays africain producteur d’hévéa. Avec 400.000 tonnes de noix brute de cajou, nous sommes le 1er pays exportateur mondial de noix brute et le 1er pays producteur africain de noix de cajou. Avec 350.000 tonnes d’huile de palme, notre pays est le 2ème pays producteur africain. Avec 300.000 tonnes de bananes-dessert, nous sommes 1er pays producteur africain. Nous sommes auto-suffisants en manioc, en igname et en banane plantain avec respectivement 3.000.000 tonnes 9ème africain, 7.000.000 tonnes 2ème africain, 1.500.000 tonnes 6ème africain pour ne citer que ces productions.

Mesdames et Messieurs

Après la préservation de nos potentialités et la consolidation de nos acquis, il nous faut élaborer un véritable programme de relance durable du secteur. C’est pour cette raison que le Gouvernement met actuellement un point d’honneur à finaliser le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA).

Ce programme a pour ambition, avec au moins 10% du budget nationale consacré au secteur agricole (engagements pris en 2003 à Maputo)

(i) d’assurer la sécurité alimentaire ;

(ii) de porter la croissance du secteur à 8,9% pour réduire la pauvreté de moitié par rapport à son niveau de 1990 soit à 16% de la population au lieu de 48.9% en 2008.

Le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) qui s’appuie sur le Plan Directeur de Développement Agricole (PDDA) et le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) de 2008, part des besoins et priorités nationales dans une démarche participative avec les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), le Secteur privé, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), la Société civile et les ONG. Cette démarche participative s’est soldée par la signature d’un pacte pour la mise en œuvre du PNIA le 27 juillet 2010. Le PNIA du fait de cette démarche, a été retenu par les parties comme cadre de référence pour la coordination de l’aide internationale dans le secteur. Le PNIA, du fait de son alignement sur la politique agricole commune au niveau régional et continental, capitalise toute la synergie induite par la complémentarité entre les différents Etats de la CEDEAO dans le secteur. Le PNIA permettra de mettre l’accent sur la maîtrise de l’eau, sur la disponibilité à un prix compétitif des fertilisants, sur la disponibilité de semences de qualités améliorées et sur la collecte et la diffusion d’informations et de statistiques agricoles allant des phénomènes d’observation de changement climatique aux cours des produits agricoles sur les marchés nationaux et internationaux.

Mesdames et Messieurs,

La relance du secteur passe par la mise en œuvre efficiente du PNIA. Outre les circonstances favorables créées par la fin de la crise politique et l’amélioration de la gouvernance, les réformes en cours qui touchent le cadre organisationnel, réglementaire et institutionnel du secteur garantiront la bonne mise en œuvre du PNIA.

Au plan institutionnel, l’essentiel des réformes seront orientées vers le renforcement de l’administration agricole en termes de revue diagnostic des missions de celle-ci, pour une allocation proportionnelle des moyens humains, matériels et financiers.

Ainsi, les services centraux notamment la Direction des Organisations Professionnelles Agricole (DOPA), la Direction du Foncier Rural et du Cadastre Rural (DFRCR), la Direction de la Protection des Végétaux et du Contrôle de la Qualité (DPVCQ) pour ne citer que ceux là, verront leurs capacités renforcées. Les services déconcentrés seront dotés en effectifs adéquats, bénéficieront du minimum indispensable à l’accomplissement de leur mission et feront l’objet d’évaluation et de suivi plus rapprochés par l’administration centrale.

Au-delà de la recherche de financement, la coopération agricole sera davantage orientée vers les pays qui ont des expériences réussies dans des domaines bien précis du secteur agricole et ceux qui constituent de potentiels débouchés pour nos produits agricoles. Les institutions agricoles telles que l’INFPA, le CNRA, l’ANADER et le FIRCA seront réformées à l’issue des évaluations en cours pour une efficacité accrue et une pérennisation de leurs activités. Concernant l’INFPA, il sera restructuré dans le cadre de la réforme du système national de formation Agricole impliquant la formation universitaire et privée, la formation pratique, la formation continue des cadres de l’administration agricole et la formation rurale. Le CNRA verra son département de pédologie et de préservation des sols renforcé et son encrage institutionnel réformé.

Le cadre institutionnel de la gestion foncière sera renforcé à terme ainsi que celui du développement durable de la riziculture.

En liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances, nous allons réformer le système bancaire public et privé pour permettre le financement des exploitations agricoles y compris celles de type familial par l’ouverture de guichets dédiés à l’Agriculture et la spécialisation de certains établissements financiers dans le financement de l’Agriculture.

En liaison avec le Ministère des Infrastructures Economiques et celui de l’Economie et des Finances, nous mettrons en place un système de financement rationnel et pérenne de création, de réhabilitation et d’entretien des pistes de desserte agricoles.

Au plan organisationnel, il nous faut réformer notre système de représentativité et de professionnalisation du monde paysan.

Il s’agira à ce niveau:

(i) de conduire un processus d’identification des exploitations et des exploitants agricoles pour constituer une base de données numérisées et évolutives,

(ii) d’assainir le fichier des coopératives et d’adapter notre loi coopérative aux normes communautaires,

(iii) d’apporter un appui à la constitution de coopératives notamment dans les filières qui ne sont pas encore suffisamment organisées ou dans celles où le réseau coopératif a été déstructuré,

(iv) Il nous faudra également faire adopter une loi sur les interprofessions, et les mettre en place dans toutes les filières dès lors que le collège des producteurs sera suffisamment structuré et représentatif,

(v) Le décret sur les Chambres d’Agriculture sera proposé à révision, pour en faire une structure plus légère et plus professionnelle afin de mettre en place la nouvelle Chambre d’Agriculture,

(vi) Nous proposerons également un décret d’application complémentaire de la loi de 1960 qui permettra de réglementer l’action des associations qui ont pour objet d’intervenir dans le secteur agricole.

Toujours au plan organisationnel, les filières café-cacao et coton-anacarde qui, à elles seules concentrent plus des 2/3 des agriculteurs ivoiriens sur des superficies de 4 à 5 ha en moyenne, verront leurs structures de gestion réformées pour assurer aux producteurs un prix minimum garanti et les protéger des fluctuations trop prononcées des cours internationaux. Aussi, la réforme permettra–t-elle, par un système de mise à marché adéquat, de vendre les productions aux meilleurs prix et réservera au moins 50% du prix CAF aux paysans.

Ces réformes verront le renforcement du rôle de l’Etat en fonction du niveau d’organisation et de professionnalisation desdites filières.

Enfin, au niveau organisationnel, l’élaboration d’une stratégie de communication agricole permettra d’améliorer le dialogue dans le secteur (production, formation, recherche, conseil agricole, financement), aidera à la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles et contribuera à la promotion de nos produits agricoles.

Au plan réglementaire il faut, pour assurer une cohérence et une stabilité de la gouvernance du secteur, élaborer et faire adopter une loi d’orientation agricole. Cette loi aura pour objet de définir les acteurs du secteur, de répartir les responsabilités entre eux et d’arrêter les choix stratégiques de notre système de production agricole.

Il nous faut, pour la valorisation du métier d’agriculteur, élaborer et faire adopter une loi portant définition et statut du métier d’agriculteur.

Un autre texte réglementera et encadrera les interventions des projets publiques et privés ainsi que celles des ONG sur le terrain.

L’une des plus importantes mesures que nous proposerons pour adoption vise à interdire les exportations à l’état brut des produits agricoles qui n’ont pas vocation à être consommés ou utilisés en l’état. Cette mesure dont l’objet est de rattraper notre retard dans la transformation de nos produits agricoles, interviendra dans un délai à fixer filière par filière, de manière concertée et participative.

Nous travaillons également à un projet de loi portant réglementation du recours aux OGM et à la Bioénergie dans le secteur Agricole, à l’issue d’une étude technique avec le concours d’expertises nationales et internationales.

Mesdames et Messieurs,

En définitive, je voudrais vous dire que le but ultime que nous poursuivons est :

a. Une agriculture performante et compétitive en coût de production et en qualité pour répondre aux exigences du marché national, sous-régional et international ;

b. Une agriculture rentable pour les producteurs, mécanisée avec une bonne maîtrise de l’eau et capable de procurer aux producteurs des revenus substantiels et durables ;

c. Une agriculture maitrisée par des producteurs formés, organisés et jouant pleinement leur rôle auprès de l’Etat dans les orientations de développement ;

d. Une agriculture organisée en filières maitrisant l’ensemble de la chaîne des valeurs;

e. Une agriculture qui s’inscrit dans un développement durable et soucieuse de la préservation de l’environnement.

Nous n’avons pas la prétention d’y arriver mes collaborateurs et moi le temps de notre passage au Département de l’Agriculture; mais nous souhaitons avoir le mérite d’avoir rouvert ce chantier et de le porter à un niveau tel que l’atteinte du but susvisé devienne irréversible.

Je vous remercie

Mamadou SANGAFOWA COULIBALY

Agenda

Du Jeudi 11 décembre 2025 au Samedi 13 décembre 2025

▶ 8ième édition du Salon du Livre pour enfants d’Abidjan (SALEA) – Thème : « Parents, lisons et faisons lire nos enfants » - Palais de la Culture (Treichville-Abidjan)

Grands dossiers

Grand dossier

REUNION DE HAUT NIVEAU SUR LE THEME DE L’ANNEE AFRICAINE DE LA NUTRITION, LE JEUDI ...

Grand dossier

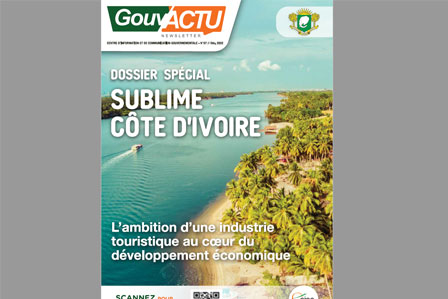

CÔTE D’IVOIRE, PAYS EMERGENT A L’HORIZON 2020 : PAYS INVITE D’HONNEUR DE POLLUTEC 2014

Grand dossier

VISITE DE TRAVAIL DE MME CHRISTINE LAGARDE, DG DU FMI EN COTE D’IVOIRE, Abidjan du ...

Gouv'Vidéo

Newsletter

Vous souhaitez recevoir par mail le communiqué du Conseil des ministres, les décisions du Gouvernement et bien plus encore ? Inscrivez-vous en remplissant les champs ci-dessous.

Flash infos

Gouv'Facebook

Gouvernement

e-SERVICES

- Centre de Gestion Intégrée

- Couverture maladie universelle (CMU )

- Douane numérique

- e-CNPS Le portail de la...

- Portail de vos démarches administratives

- Portail fiscal officiel de Côte...

- e-Justice, Une Plateforme de Digitalisation...

- e-Passeport

- IPS-CGRAE

- e-Vaccination

- Pension retraite CGRAE

- Portail du CEPICI / Guichet...

- SIGFAE, ou Système Intégré de...

- SIGFU, Système intégré de gestion...

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)